エチュードの利用法は、生徒側の問題というより、指導者側の理解の問題でしょう。今回は、私がどのような意図でエチュードを使っているかということを説明するので、練習の効率化、理解の一助にしてください。

(1)奏法を実践的なものにする

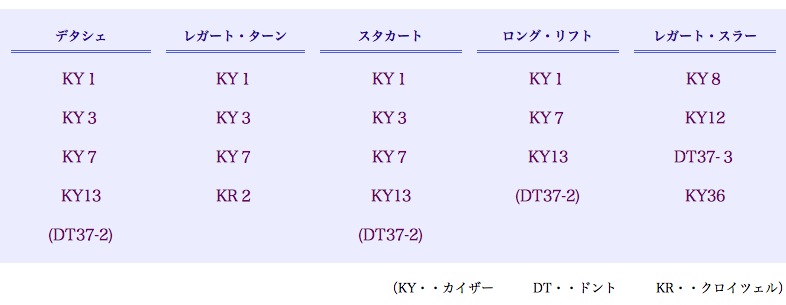

エチュードの練習にはたくさんの意味合いがありますが、最大の目的は、理解した奏法やテクニック、音楽的な処理を実践的に習得することです。奏法を例に取れば、最初は基本的な運動を理解していただき、開放弦、スケール、単純な運動などで覚えていただいた後、エチュードに進んでいます。開放弦やスケールでできても、すぐ曲に使えるようにはならないことがその理由の一つ。二つ目は、たくさんの曲が弾けるようになってから(ポジション移動やヴィブラートを習得した後、ということ)奏法を練習するのでは、曲が奏法の練習になってしまう可能性が高いからです。進度に応じた練習問題、と考えるとよいでしょう。クロイツェルやローデ、カイザー、ドントなどのエチュードは、長い間使われてきたものであり、曲としても面白いものが多いことも、こういったエチュードを使いやすくしています。私の場合、右手の奏法についてのレッスンは、(多少の差はあるが)概ね次のように進めています。

カイザーの1番はC-Durで、動きも比較的単純です。そのために、各奏法(デタシェ、レガート・ターン、スタカート、ロング)を開放弦やスケールで理解した後、最初に用います。ただし、全く初めてから始めた場合や左手の進度がやや遅れている場合などは、ウォールファートを用いることもあります。3番は、八分音符と十六分音符の組み合わせで、音の長さの変化を伴った練習となります。調性がF-Durで全くの初心者には過酷なので、やはりウォールファートを用いることもあります。このような音形は、リフト系のボウイングにはやや過酷なので、ロング・リフトでは用いません。7番は、移弦の繰り返しで、各種の奏法が移弦を伴う形で使えるようにします。その後、シフトを伴う13番に移行します(レガート・ターン以外)が、これは、スラーと各種奏法のコンビネーションの練習にもなります。進度が早い場合、カイザー12番からドントの作品37に進むこともあり、その場合は2番を用いることになります。

この進行が、私のイメージにある基本ラインですが、左手の状態や奏法の理解度によって、他のエチュードでさらに練習を追加する場合があります。例えば、カイザーの5番を7番の前(ないし、7番に取り掛かった後に戻る)に使うことも多いです。

レガート・スラーに関しては、最初は音の順次進行が多い8番、次に複雑な動きになる12番に進んでいます。ただし、これもスキルが追いついていない場合、ウォールファートを用いることも少なくありません。

カイザー(1巻・・12番まで)に関しては、10番だけはやや特殊な使い方をします。カイザーが2巻、3巻と進んでも(場合によってドントやクロイツェルに進んでも)使い続けることもあります。

このように、基本奏法を実践的な練習に進化させる場合は、エチュードは必要なものを選択して用いています。単純に番号順に進めると、多くの無駄を生むことがあります。また、10番のように、処理することがすぐにはできないものも少なくありません。もちろん、こうした選択は指導者が行うものですが、学習者もどのように進行しているかを理解していることが望ましいでしょう。

(2)意識下の運動になるまで繰り返し練習したいものでエチュードを使う例

セカンド・ポジションを苦手とする人は多いと思います。これは、多くの指導法が、ポジション移動をサードから教えることに起因しています。「セカンド・ポジションはファーストとサードで使いにくいときの例外的なポジション」と言い切る指導者もいます。しかし、実戦ではセカンド・ポジションを利用することで無用な苦労を避けることができることも多く、セカンド・ポジションを使えるかどうかは大きな差を生みます。ある程度スキルが上がっているのにセカンド・ポジションが使えない場合、このポジションに特化した練習をすることで、意識すること無しに使えるようにする必要があります。このために使う教材は、シュラディックのBook1(・、・、・など)やローデの3番ですが、こうした教材は、完全によどみなく弾けるようになるまで練習する必要があります。

この他にも、運動を意識下にするための練習に特化したエチュードは多くあります。

(3)音楽的表現への橋渡し

エチュードは、奏法を会得するために使うと同時に、音楽的な練習をするための準備でもあります。音楽的な練習とは、強弱をつけたり表現力を高めたりすることだけではなく、音楽的な基礎知識を学ぶことです。

代表的な例が、和声進行です。優れたエチュードは、音楽的に(その時代に合った)相応しい作曲技法が織り込まれています。こうしたエチュードをたくさんこなすことによって、音楽の自然な流れに親しみ、音楽的な表現を理解していく助けになるのです。

カイザーからドントのop.37(場合によってはop.38)に進んだり、クロイツェルやローデからドントのop.35へ進んだときに、音のつながり(和声進行)に戸惑う人が少なくありません。クロイツェルやローデが同時代(19世紀初頭)であるのに対して、ドントは活躍した時代が半世紀ほど異なります(19世紀後半)が、そのことが、この半世紀に起きた音楽史的な変動の大きさを物語っています。同じように見えるエチュードでも、選択の仕方によって得られる成果は全くことなるのです。