このコンテンツは、生徒向け「理論講座」で「音程講座」用に作った資料です。ヴァイオリンの音程の仕組みや音律についての基礎的な理解を求めるための内容になっています。実際にはこの資料を用いて講習会を行なったので、説明が抜けていたり飛ばしてあったりするところがありますが、音律を簡単に理解するためには役に立つと思い、ウェブにあげることにしました。

最後の「音程に関する資料」の中には、特に初学者が陥りやすい「音程のミス」がまとめてあります。練習の指針になると思いますので、ご活用ください。

(1)音程を考える順序

実際の音程理論に入る前に、ヴァイオリンの音程を論じるときに必要なことを、まず流れとして把握していただきたい。音程を考える考え方そのものを理解していない方があまりに多いからである。簡単にまとめると、ヴァイオリンの音程を考えるまでの道筋は以下のようになる。

1)音程を決めるのは、振動数である。音律の根本は、音の間隔を周波数比で表すことで理解できる。

2)どのような音を人間は心地よいと感じるか

→ 心地よい音程は、同時に複数の音が鳴る時と、音が時間経過とともに動くときで違いがある(これが根本)。前者が和声(和音)であり、純正律が相応しい。後者が、メロディを構成することになり、ピタゴラス音律が相応しい。

3)ヴァイオリンの調弦を純正な完全五度に合わせた上で、これらの音律に則った音程を探していく。ただし、ヴァイオリンの上の音程を考える上で周波数比を用いることが困難な場合があり、音程の違いを理解するためにオクターヴを人工的に配分した「セント値」を用いる(平均律では、オクターヴを1200セント、つまり半音一つを100セントと呼ぶ)。

4)音程の原則を知って、正しい音を作り出すことができるところから作っていく。

何事を学ぶときでも、頭をどのように使うか、どんな順序で考えるかということを見失ってはならない。わからなくなったら、思考を巻き戻して考え直してみる努力を怠らないことが必要である。また、自分が何を理解できていないかを常に気にして欲しい。

(2)波の基礎知識

音は波である。よく「空気の振動」とされているが、正しくない。水中で音が聞こえることはみなさんも体験したことがあるだろう。人間が音を認知することは、鼓膜がある一定の振動を捉えて電気信号に変換し、それを脳が認識することである。音とは、本来は波を伝える非常に広い範囲の現象のことである。波の振動は、一秒あたり一回の振動を「1Hz・・ヘルツ」と数える。

人間が音として認知できる波の振動数は、20ヘルツ(1秒間に20回の振動数)から20000ヘルツほどの限られた範囲の縦波しかない。20ヘルツ以下の音を「超低周波音」と呼び、モーターや工事現場などで発するものが環境問題として取り上げられることも多い。一方で、20000ヘルツ以上の振動を「超音波」と呼ぶ。こうもりが自分の存在位置や障害物を知るために超音波を発して飛ぶことはよく知られているが、その性質上、ソナーや精密機器の洗浄などに利用されている。また空気中や水中では縦波だけが存在するが、固体中では縦波と横波(弾性波)が存在する。地震に「縦揺れ」「横揺れ」が存在することはご存知だろう。縦波と横波には、伝わり方に違いがあるので(特に、伝達する物質による速度差が大きい)、地震波は縦波が「初期微動」となる。

波動の基礎知識

波動について簡単な知識を持っておこう。波動とは(難しく定義すると)「ある物理量(位置、密度、電位など)が一箇所で振動的に変化(変位)して、その変化が次々に周囲に伝わっていく現象」である。水面に石を投げて波を発生させることがよく例として使われるが、この場合は変化している物理量は「位置」である。人間の耳に捉えられる空気中の音は、図のような密度の変化によって起こる。

縦波と横波は、「物理量の変位が変位の進行方向(波の進行方向)と同じもの」と「変位が進行方向に対して垂直に起こるもの」の違いである。前者は、水平面に置いたバネで視認することができ、後者はゴムなどを弾いて見ることができる。上図から明らかなように、空気中を伝わる音は縦波である。楽器の振動は横波だが、その変位が空気に対して影響すると、空気の振動、すなわち縦波に変化する。この変化は物質の性質によるもので、地震波によって津波が起こるのもこの変化が起こるからである。

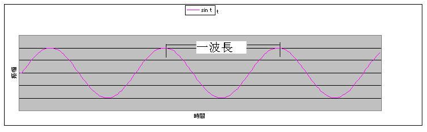

上記のような縦波ではなく、理解を易しくするために正弦波(水面の波動などを想像して欲しい)を例にとって、まず「波長」と「周期」を説明する。次図のような波形を考えたとき、山と山の間隔を波長、一つの山が過ぎてから次の山が来るまでの時間を周期と呼び、

波の速さ=波長/周期

の関係がある。周波数(振動数)は、通常一秒間の振動回数で表示される。442ヘルツとは、一秒間に442回の振動が起こることを意味する。前記のように、人間の可聴域(音として耳が認知できる振動数の範囲)は、個人差はあるが概ね20ヘルツから20000ヘルツである。

「正弦波」などという言葉を使うと、「わぁ、難しい!」というイメージを持たれるかもしれないが、できるだけ正確な言葉を使うことに慣れてほしい。上記の図は、y=sintというグラフで、高校時代に「三角関数」「円関数」などというテーマで見た記憶があるだろう。sin(正弦)、cos(余弦)などの「三角関数」として習ったものは、実は、波動そのものである。ここでは、縦方向は「大きさ」、横方向は「時間経過」を表している。

われわれが知っておくべき波の性質は、音程にまつわることが多い。うなり、差音などは波の性質から理解できるものであるし、音質も波の性質と密接な関係がある。波の性質を理解していると、奏法の理解にも役に立つ。知っておくべき基本は、複数の波相互の影響である。

二つの波が起こすこと

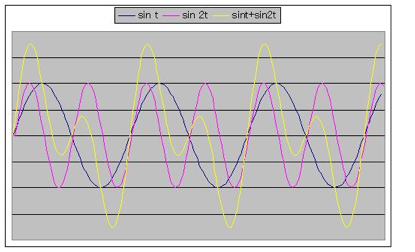

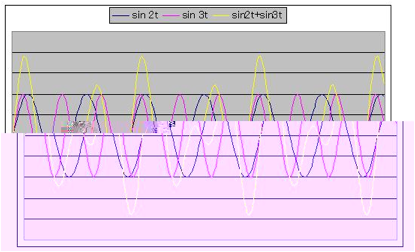

二つの波が重なり合うとき、波はお互いに影響し合う。簡単に言うと、二つの波の変位量を時間ごとに加えたものになる。

(注:グラフは、横方向が時間経過、縦方向が変位量になっている。二つの波を加えるとは、横方向の同じ位置にある二つのグラフの量を単純に加えただけである)

次図は、二つの波長の異なる正弦波を重ねたものである。

(参考図)二つの同じ正弦波を加えたもの:y=sint+sint

◎ 二つの異なる正弦波を加えたもの1:y=sint+sin2t

◎ 二つの異なる正弦波を加えたもの2:y=sin2t+sin3t

(注)これらの波は、始点(始まり)があって一つの方向に進むもの(進行波)であるが、実際の弦の振動はそうではない。弦の振動は、駒と指板の先端が固定されているもので、物理量の変移は一つの方向へ向かうのではなく、固定された二点間を往復する。このときに、「行き」の波と「反射した返り」の波が重なり合うと、進行しない波が現れる。こうした波動を「定常波」と呼ぶ。また、楽器の振動も、楽器という閉鎖空間での振動であり、進行波と定常波の一種が複雑に組み合わさったものである。これに対して、弦や楽器の振動が空気に伝わったときは、これまでの参考図のような進行方向を持った波となる。

うなり

振動数のわずかに異なる二つの正弦波が同時に発生すると「うなり」が生じる。うなりは、「音」の問題ではなく、実は、波動の性質として説明されるものである。

********* 参考(ストリング誌の連載から) *********

「うなり」を認知すること

前回述べたように、人間の耳は「簡単な整数比の周波数である二つの音」を「美しい=はもる」と感知します。この「はもる」関係を、「純正な二音」と表現することにしましょう。同時に鳴る二つの音が簡単な整数比に近くなると、「わーん・わーん」という人間の耳が捉えることができる「うなり」を発するようになります。この「うなり」は、二音が簡単な整数比から少しばかり遠いと「わんわんわん」と細かく聞こえ、二つの音を純正に近づけていくと「わんわんわん」が「わーんわーんわーん」さらに「わーーーーんわーーーーん」と幅が広くなっていきます。最終的に二音が純正に非常に近くなると、このうなりは幅が広すぎて人間には認知できなくなります。「はもる」とは「うなりが聞こえない状態」であるとも言えます。

この「うなりが認知できない」音の間隔には若干の幅があります。今まで私が実験したところでは、ほぼ半数のレイトスターターがすぐにうなりを聴くことができましたが、最初は全くうなりを認知できない人も決して少なくありません。しかし、がっかりすることはありません。個人差や音の高さ、楽器の違いなどによって生じる差もありますので一概には言えませんが、前回述べたように「純正な二音を使って耳を鍛える」ことでほぼ純正に近いところまでうなりを聞きわけることができるようになるものです。

弦楽合奏の練習で、いろいろな組み合わせ(楽器の組み合わせ、位置の組み合わせ、音の高さの組み合わせなど)で実験をしてみると、「うなり」の聞きやすさにはかなり個人差があります。このうなりを聴く作業は純正な音程間隔を再現するための準備としてどうしても必要なことですから、なんとかして認識できるようにしたいものです。経験的には、最初はヴァイオリンよりヴィオラやチェロを聞く方が見つけやすいようです。

うなりの発生するしくみ

音は波です。振動数が多いほど高い音を、振動幅が大きいほど強い音になります。1秒間の振動数を「ヘルツ」と呼び、通常調弦に用いられるA音は440~443ヘルツの間です。このままでは細かすぎるので、1秒間に10回と11回の波を使ってうなりが発生する仕組みを説明します。

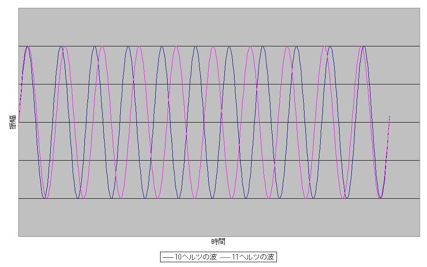

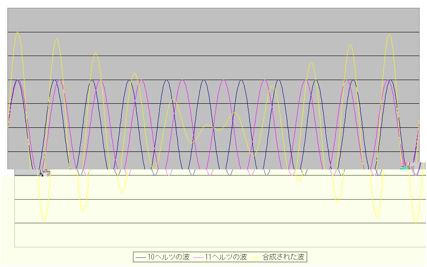

図表1は10ヘルツと11ヘルツの波が1秒間続いている図です。このように波がずれると、合成した別の波が発生します。この様子がわかるのが図表2です。

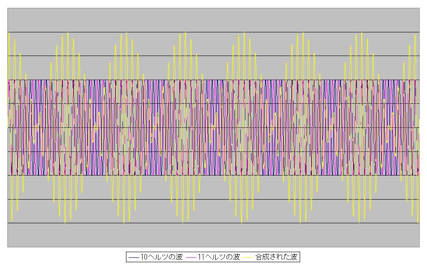

少し崩れたような波形が合成されたものですが、1秒間で1サイクルの動きになっていることがわかるはずです。これだけだとうなりに感じられませんが、図表3のように数秒間分グラフを描いてみると、うなりが発生している様子がわかります。

このように、うなりは周波数の「差」によってその周期が決まります。「1秒間に1回のうなり」が発生するということは、音の高低に関係なく、周波数差が1であることを示すことになります。

***************************

(3)音とは何か

波の基礎知識を得たら、次は音について考えてみる。前述のように、音とは、非常に広い範囲の波動を示すが、通常は波動のうち、空気中の縦波でおよそ20Hzから20000Hzまでのものを呼ぶことが多い。ここでは、これを狭義の「音」と定義する。

この「音」は、これまで見てきた正弦波が基本である。この正弦波でできた単純な音を純音と呼ぶ。純音は実際の楽器から発せられることはなく、非常に近いものとしては、音叉の音や電気的な発信体(チューナーなど)から発せられる音がある。一般の音は単純な正弦波ではないが、振動数の異なる多くの正弦波が重ね合わさったものである(高校の数学で「フーリエ展開」を習った人もいるだろう)。これらのうち、比較的単純な正弦波が規則的に重なり合ったものを楽音と呼ぶ。我々が音として扱うもののほとんどは、この楽音である。さらに、振動が複雑であったり、規則的でないものを噪音と呼ぶ。ヴァイオリンで音程を表すことができるのは楽音で、「子音」は噪音である。

差音

これも波のいたずらである。周波数の異なる二つの波が同時に起こると、その周波数差の波が発生する。この、周波数の「差」で作られる音を、文字通り「差音」と呼ぶ。例えば、440HzのA音と330HzのE音が同時に鳴ったとき、その周波数の差である110HzのA音(440HzのA音の2オクターヴ下)も同時に鳴る。この関係は、周波数の比を使って簡単に求めることができる。上記の例なら、周波数比は3:4だから、発する差音の周波数比は1となる(単なる引き算)。

慣れるために、いくつかの差音を求めてみよう。

*周波数比2:3の完全五度の場合、差音の周波数は( )となり、( )。

*周波数比5:8の短五度の場合、差音の周波数は( )となり、( )。

*周波数比3:5の長五度の場合、差音の周波数は( )となり、( )。

差音を聞くことができると、重音の音程を修正することやチューニングに効果がある。一方で、差音の影響で音程を勘違いしてしまうこともある。詳細は、音程講座の実戦編で述べる。

(4)音程を論じるために必要な数学的知識

「数学」などと言うとご大層だが、実際は小学生レヴェルの比の仕組みが理解できて使えればよい。敢えて触れる必要があるかどうかは疑問だが、これまでの説明で理解に時間がかかる人が少なくないので、簡単に触れておく。

「比」は、量をある基準を用いて、ある量をその基準と比較する手段である。200円の二倍は400円、と言った時、200円が基準で400円が比べられる量、二倍がその比に当たることはすぐにわかるはずだ。200円を1とすると、400円は2となる。基本的にはこれがわかっていればできるはず。音程理論では、まずシンプルに比を使ったものが出てくる。自然倍音列である。自然倍音列は、発する音の周波数を1としたときの、2倍音、3倍音・・・のことである。これらの音は、純正な音の関係を理解する前提となる。

次に、連比を復習しておこう。単純に言うと

「AとBの比が2:3、BとCの比が2:3の時に、A:Cの比を問う」

という問題が解ければよい。計算として解くならば、比の性質(比の前項と後項に同じ数をかけても比は変わらない)を利用して

A:B=2:3=4:6、B:C=2:3=6:9、とし、

A:B:C=4:6:9 したがって、A:C=4:9 を得る。

思い出していただけただろうか。これは、開放弦の周波数比にただちに結びつく。後述するように完全5度は2:3であるから、各開放弦の周波数比は

G:D=D:A=A:E=2:3、となり、連比を取ると、

G:D:A:E=( ):( ):( ):( )となる。

ここまでがすんなりと理解できれば問題ないだろう。

5)音程を考える基礎となる協和する波動の比、計算練習を兼ねて

音程とは、二つ以上の音の間隔を言う。人間の耳は、周波数比が簡単な整数になる二つの音を協和すると感じる。

これは、少し考えれば簡単に理解できるだろう。第2項で述べたように、二つの波が同時に発生すると、お互いに影響し合って波形が変わるが、1:2や2:3などの周波数比を持つ二つの波動は、非常にシンプルな波形になる。鼓膜は空気の密度の差を振動として感知するが、波形が単純な方が能に伝わる電気信号もシンプルに、はっきりしたものになりそうなことは想像がつくはずだ。

それでは、実際の音程に当てはめて、周波数の関係を確認してみよう。

G線の1の指で押さえるA音の周波数を220とする。この周波数を二倍した440Hzの音は、1オクターヴ上のA音になる。元の音の周波数を1とすると、上の音は2になる。このように、周波数比が1:2の音は、オクターヴの関係になる。次に、完全五度の関係は2:3になる。440HzのA音(開放弦)の完全五度上のE(開放弦)を下のAと協和するように取ると、

A音:E音=2:3、しかるにA音=440Hz、ゆえに

2:3=440:( )となる。

逆に、開放弦のD音の周波数を求めてみよう。

D音:A音=2:3、しかるに、A音=440Hz、ゆえに

2:3=( ):440、となる。

(問)さらに、開放弦のG音の周波数を求めてみよ。

上記のように、周波数を実際の数値(ヘルツ)で用いるのは、非常に煩雑である。また、音程の理論を考えるためには周波数の絶対値が必要となることはなく、二つの音の周波数比がわかればよい。

(問)純正にあわせたヴィオラの四つの開放弦の周波数比を示せ。

次に、完全四度を考えてみよう。完全5度と完全四度がオクターヴを分割したものになることはお分かりだろう。すると、

C音:G音=2:3、オクターヴすなわちC音:C(+1)音=1:2(=2:4)より、

C音:G音:C(+1)音=2:3:4、となる。つまり、

完全四度、G音:C(+1)音=3:4、であることがわかる。

天下り的だが、長三度の二音の周波数比は4:5になる。完全五度が2:3だから、長三和音(いわゆるドミソ)は、

C音:E音:G音 C音:E音:G音 C音:E音:G音

4 : 5 4 : 5 → 4 :5 :6

2: : 3 → 4 : : 6

となる。このことからただちに、短三度の周波数比が5:6であることがわかる。さらに、ここにC(+1)音とE(+1)を加えた比、

C音:E音:G音:C(+1)音:E(+1)音=4:5:6:( ):( )

を利用すると、短六度、E音:C(+1)音=5:( )、長六度、G音:E(+1)音=6:( )=3:( )がすぐにわかる。

(問)長三和音の構成音の周波数比は4:5:6だが、短三和音のそれはいかほどか。

(1)音律とは何か

結論から言うと、音律とはオクターヴをどのような間隔に分割するかという方法を示す。音律、すなわちオクターヴの分割方法はさまざまに提唱されてきた歴史的経緯がある。ヴァイオリンの演奏のために理解する必要な音律は、純正律、ピタゴラス音律および平均律の三つである(室内楽の場合ミーントーンを理解していた方がよいこともある)。各音律の違いは次項以下で述べるが、簡単に音律が必要である理由と歴史的な経緯を述べてみよう。

オクターヴが美しい音程であることは、古代ギリシャの時代よりはるか前から知られていた。単純な振動を図ることはそれほど難しいことではなく、1:2の振動比がオクターヴを作ることや、2:3の振動が美しいものであることも良く知られていたのである。この2:3の音程を積み上げ、さらにオクターヴ内に配列すること(ペンタトニック・・ピタゴラス音律の項参照)で、耳に心地よい音のつながりができることは、それまでも用いられていた旋律を作る手法だったが、ピタゴラスはこのことを論理的に証明した。ところが、2:3の比率で作った音を繰り返して積み上げてオクターヴ内に配列すると、最終的に矛盾ができることははじめからわかっていた。その矛盾は、矛盾としていわば「諦められて」いたのである。

(補足)実際にどのような矛盾が生じるかということは、すでにあちこちに書いているので復習して欲しい(拙著「今から初めて上手くなる、楽器とオーケストラ」42ページ以下など)。前章で述べたような知識を前提とすれば、これまでわからなかった人も理解できると思う。

単純な旋律が主流であった時代は、このピタゴラス音律が主流であった。このことは、ギリシャから広がった欧州だけでなく、日本でも、旋律をピタゴラス音律に沿ったものとしていたことからもわかるだろう。

(補足)日本でもピタゴラス音律を使っていたという一つの証拠が、邦楽の旋律が「四七抜き(ペンタトニックのこと)」でできていることである。「四七抜き」とは、音階の第四音、第七音を用いない、1,2,3,5,6,8というつながりが、旋律用のオクターヴの分割となっていることを示す。そのしきたりに沿ったものは、現在でも童謡などで見ることができる。例えば、「赤とんぼ」の音階配列は「ソドドーレミソドラソ、ラドドーレーミー、ミラソーラドラソラソミ、ソミドミレドド」となり、「ファ、シ」が用いられていないのがわかるだろう。この「四七抜き」の音律が使われていたのは、日本だけではない。

中世になると、教会音楽が全盛となり、多声音楽(ポリフォニー。これに対して、主声部が一つである音楽をモノフォニーと呼ぶ)が発達した。声部が複雑になるにつれて、同時に鳴る音の心地よさが追求されるようになると、次項で述べるような自然倍音によって構成された純正律が重視されるようになった。もちろん、純正律も万能ではなく、単に同時になった時に一番気持ちの良い音程だ、というだけである。特に、純正律は調によって全く音程が異なるために、音程が固定されている楽器には全くそぐわないものであった。

実際の音程としては、純正律とピタゴラス音律がもっとも乖離したものが多い。加えて「和声には純正律、旋律にはピタゴラス」という単純な図式が成立することはなく(特に、残響が長い中世の演奏会場では、旋律をピタゴラス音律に則って演奏することが問題となることもある)、実際の演奏にどのような音律を使ったらよいのか、ということは、解決しない問題として残ってしまった。この問題を解決するために、さまざまな工夫がなされていく。また、音楽が和声の働きが重要な役割を持つようになり、さまざまな転調を要求するようになると(機能和声)、純正律やピタゴラス音律などではない音律が求められるようになってきた。

モーツァルトの時代まで、ミーントーンと呼ばれる音律がよく使われていた。ミーントーンは、後で述べるように、三度が美しくなるように考えられた音律だが、やはり調性に制限が大きい。そうした中で、より転調が容易で全ての調性にバランスが取れている音律が求められるようになり、登場したのが、ヴェルクマイスターやキルンベルガーなどの調律法である。これらの音律は、できるだけ純正に近い響きを残しながら、転調しても音の不整合が少なくなるように考えられているが、もちろん万能ではなかった。

(補足)この話もどこかに書いたが、バッハの「平均律クラヴィーアのための・・・」と邦訳されている曲集の「平均律」は誤りである。バッハの時代には現代使われている平均律は用いられていない。バッハが愛用した音律は、ヴェルクマイスターの第三調律法と呼ばれるものであり、この曲集も当然ヴェルクマイスターで演奏された。ヴェルクマイスターは、純正律やピタゴラスは言うまでもなく、ミーントーンと比べても、各調の差が少なく転調機能に優れているが、それでも平均律とは似ても似つかぬものである。実際にチェンバロを調律して比べてみると、誰でも違いがわかるだろう。

平均律が歴史に登場したのは16世紀後半と言われているが、純正な響きを(オクターヴを除いて)一つも持たないこの音律は、美しくないものとして大きな潮流にはならなかった。19世紀に入り、現代のピアノに近い楽器が普及を始めると、さまざまな理由から平均律が広がっていく。こうして、19世紀後半以降の作曲家は、平均律を前提として曲を作るようになっていった。

(2) 音律を学ぶことの意味

日本では、音程の教育がほとんど放棄されている。ヴァイオリンに限ったことではないことはサイトにも書いたが(音程の良いピアノ、悪いピアノの話など)、音程の重要性は、ただ単に「気持ちよい音で弾く」ことにとどまらない。曲をどのように弾くか、という問題にも深くかかわっている。今回の講座は入門編で、ヴァイオリンが表現できる音程を理解することに主眼があるが、音律を学ぶことの意味を、少しだけ深く理解していただきたい。

有名な話だが、モーツァルトの曲には短調のモノが非常に少ない。中学生の頃「モーツァルトは人を楽しませるために音楽を書いたから短調が少なく、ベートーヴェンは苦しみを表現するために短調の曲をたくさん書いた」という某音楽評論家の記述を読んだことがあるが(愚かにも、当時の私はそれを信じてしまったのだが・・)、これが一面的で的外れであることは、音律の歴史からも説明ができる。

モーツァルトは、若い頃(ヴァイオリニストとして活躍していた10代のころ)には、チェンバロを用いていた。その後、性能の良いピアノフォルテを手に入れた。これらの楽器たちは、当時の流行に従ってミーントーンに調律されたものだった。ミーントーンは、C-Durが最も美しく、調性記号が増えるに従って矛盾が大きくなる。それと同時に、短調は非常に難しい。従って、短調の曲は数が少ないだけでなく、種類も少ない。交響曲もカルテットも2曲ずつしかない。こうした事実を理解していると、アンサンブルなどでどのような音程をとるのか、ということのヒントになることは多い。

ベートーヴェンになると、音律の影響は更に重要性を増す。ベートーヴェンは、初期の頃ミーントーンに調律した楽器を使っていたと言われているが、すぐにキルンベルガーに移行する。キルンベルガーはバッハの弟子で、ベートーヴェンに大きな影響を与えた。キルンベルガーは調性を3分類し、それぞれの性格を明確にした。ベートーヴェンの楽曲は、ある時期以降、この調性の性格を十分に反映して作られている。

(注:キルンベルガーの3分類は、古典派からロマン派初期の音楽を理解するために重要なカギになる。今回は詳しく触れないが、「楽曲解釈法」の講座で取り上げることになるだろう。簡単な記述は、ストリング誌の川島先生の連載にある)

モーツァルトとベートーヴェンを俎上に乗せたが、他の作曲家でも音律・音程の問題が作曲家の意図を知るために重要な要素となることは多い。

3) 純正律

ある物体が振動するとき、その振動数の自然数倍の波を同時に発している。例えば、100Hzで振動する物体は、200、300、400、500・・・Hzの波も同時に起こしている。音について考えてみると、この音のうち、始めのいくつかはお互いに単純な整数比になっている。これらの音を取り出すと、協和する音程になる。

自然倍音列:1(基音)、2(2倍音)、3(3倍音)、4(4倍音)・・・

第一章での説明を思い出してみよう。100Hzで音を出したとすると、200Hzの音は最初の音のオクターヴ上(1:2だから)になっている。次の音(300Hz)は、二つ目の音(200Hz)と比べると2:3になっているので、二つ目の音の完全五度上であることがわかる。100Hzというのはあくまで計算しやすいように取った値であり、実際は具体的な音(実際の周波数)とは無関係に自然倍音列が存在している。

いろいろと話をしていると、この点がよく理解できていない人が多いようである。上の例では、基音を100Hzとしたが、基音が120Hzであれば、2倍音は240Hz、3倍音は360Hz・・・にな、これらが同じように基音、オクターヴ上、その五度上・・・と連なっていることがわかっただろうか?

このように取り出した自然倍音列をオクターヴの上に並べなおしたものを基本にして作られたものが純正律の音階である。純正律は、同時に鳴ると耳に心地よい音程で作られているので、和音を作るのに適している。

ここで、基音を100Hzとしたときの純正律の音階を考えてみよう。自然倍音列がどのような音になっているかを検証してみると、

- 100(基音、仮に「ド」としておく)

- 200(基音のオクターヴ上の「ド」)

- 300(2倍音の上の「ソ」、これを基音と2倍音の中のオクターヴの中に入れるためには、オクターヴ下げればよい。下げた周波数は( )となる)

- 400(基音の2オクターヴ上の「ド」)

- 500(400の「ド」のすぐ上の「ミ」、これを最初のオクターヴに入れるためには、2オクターヴ下げる必要がある。下げた周波数は( )となる)

- 600(300のオクターヴ上の「ソ」)

- 700(その上の「シ」のフラットより低い音)

- 800(3オクターヴ上の「ド」)

- 900(その上の「レ」)

- 1000(その上の「ミ」500のオクターヴ上でもある)

- 1100(その上の「ファ」のシャープより低い音)

- 1200(600の「ソ」のオクターヴ上)

- 1300(その上の「ラ」のフラットよりかなり低い音)

- 1400(700のオクターヴ上)

- 1500(その上の「シ」)

- 1600(4オクターヴ上の「ド」)

となっている。この数値は、セント値ではなく周波数であることを忘れないで欲しい。

ここで登場した音たちを、オクターヴの中に格納してみよう。例えば、300Hzの「ソ」は、二で割る(オクターヴ下げる)と150Hzとなり、100Hzから200Hzの中、すなわち最初のオクターヴに収まる。これを同様に繰り返すと(ここに登場しない音は天下り的に示す)、

- ド:100Hz・・「ド」に対して1:1

- レ:112.5Hz・・同様に、8:9

- ミ:125Hz・・・・・・・4:5

- ファ:133.33Hz・・・・3:4

- ソ:150Hz・・・・・・・2:3

- ラ:166.67Hz・・・・・3:5

- シ:187.5Hz・・・・8:15

となる。ここに登場しない音たちは、(やや天下り的だが)音律表で他の音律との差を確認していただきたい。

こうして作られた音律は、旋律を弾くことには全く適さない。というか、不可能であろう。また、主音を基準に単純な比で他の音が求められるために、主音を変えると他の音が全部違ってしまう。純正律にチューニングした鍵盤楽器が存在しないのは、それが大きな理由である。「C-Dur用の楽器」「D-Dur用の楽器」などを全て別々に用意しなくてはならなくなるのだ。音律の議論を嫌う人たちがよく用いる手法だが、調性によってチューニングを変えなければならない音律はそもそも無駄である、という論拠になっている(もちろん、この議論には全く意味がない)。

(4)ピタゴラス音律

ピタゴラス音律は、純正五度を積み上げた音程を基本とする音律である。

まず、ペンタトニックを説明する。言葉が難しいと感じるかもしれないが、これは前述のとおり、「四七抜き」と覚えればよい。

基本となるC音の純正五度上はG音、さらにその五度上はD音、A音、E音と続く。このD音~E音までをオクターヴ内に収めると、C、D、E、G、Aという五つの音列ができる。これを、ペンタトニックと呼ぶ。各音の周波数比は、C:G=2:3、G:D=2:3、D:A=2:3、A:E=2:3であるから、

C:D=( ):( )、C:E=( ):( )、C:G=( ):( )

C:A=( ):( )となる。

この配列で並んだ五音が心地よい旋律を作ることは、前述したように、世界各地で「四七抜き」の旋律が使われたことでも明らかだろう。さらに、D:E、G:Aを求めてみると、共に( ):( )になることがわかるはずである。すなわち、ここに登場した全音(CD、DE、GA)は、すべて( ):( )になっている。

これを利用して、残りの全音を推測してみよう。FはGから全音下がったところにあるので、F:Gも( ):( )にあるように取ってみる。この時、E:Fは( ):( )となる。さらに、Aの上のHを考えてみよう。A:Hがやはり( ):( )になるように取ると、H:C(+1)は、E:Fと同じ( ):( )になることがわかるだろう。この全音の比が、セント値で表した全音、204セントであり、半音の90セントである。

このように、ピタゴラス音律では、全音の幅も半音のそれも全て同じである。

この方法は、本来の音律の求め方ではないが、本来の求め方で確認してみよう。基準になるC音から、上下に完全五度ずつ積み上げていく。

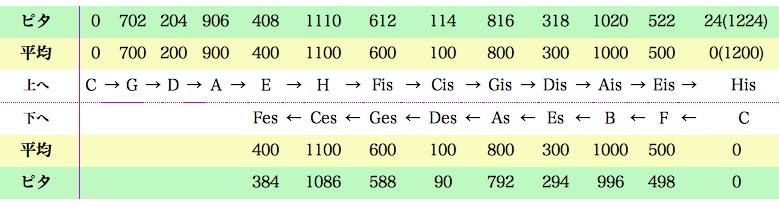

C→G→D→A→E→H→ Fis→Cis→Gis→Dis→Ais→Eis→His→

←Fes←Ces←Ges←Des←As←Es← B← F← C

このように五度を積み上げていくと、12の音がすべて登場する。音律表で確認していただきたいが、この五度は平均律と比べて2セント広く、基準から遠くなればなるほど、平均律からは乖離する。上に積み上げていくと、右へ一つ移動するたびに2セントずつ差が広がり、下に降りていくと、左に進むたびに2セントずつ下に差が広がる。くどいようであるが、平均律との差を見やすくまとめてみる。

異名同音が、上下ですべてピタゴラスコンマ分(24セント)ずれていることがおわかりいただけるだろうか。これが、ピタゴラス音律を構成する音なのだ。

(5)平均律

平均律が登場した歴史は、以外に古い。16世紀にはガリレイが半音を17:18に取る平均律を見つけて、実際に利用されたようである。この比で与えられる半音は、現在の12音平均律よりごくわずか狭い(18/17を12乗すると、約1.98556となる)が、計算値としての平均律も、ガリレイがこの平均律を見つけた直後に考案されている。

平均律の最大の利点は、調性による差異がなく、転調が容易であることだ。また、楽器による差異を標準化しやすいという利点もあった。しかし、耳に心地よい音程がオクターヴ以外に存在しないという欠点は決定的で、平均律が普及するのは19世紀後半以降になる。

純正律とピタゴラス音律で音程を組み立てられる弦楽器だが、われわれは平均律についても理解が必要である。ピアノと合わせることはいつでも起こることであるし、オーケストラなどに参加したときには、やはり平均律と向き合う必要が生じる。前述のように、平均律を前提として作られた楽曲も少なくない。純正律とピタゴラスを前提とする音程楽器でどのように平均律に対応するか、という問題は、音程講座の上級編の話題であるが、ここでは基本的な問題点と知っているべき知識を提示しておく。

弦楽器を演奏するときに知っておくべき平均律のポイントは、音律上、音程の乖離がどうなっているかということである。理論値は、音律表を見ていただければわかるだろう。現実にピアノとあわせるときにどのような音程を取るか、というや、アンサンブルでどのように対処するか、という点については、音程講座の実戦編で詳しく解説する。

(1)ヴァイオリンが本来持っている音程の基本構造1(純正音程)

ヴァイオリンが持っている音程構造のうち、音の性質からただちに結論付けられるものが、弦長による音程の違いである(当たり前のことだが)。音程構造、などとご大層に語られるべきものでもないが、フラジオレット(ハーモニクス)の理解のためにも、波動の比を復習するためにも、弦長と音程の関係を見ておこう。

開放弦のG線上で、弦長と音の関係を確認する。音程は、弦長と反比例の関係にある。開放弦のG音を周波数1とすると、二倍音であるオクターヴ上のG音の周波数は2となる。弦の長さが二分の一になるとこの音を得ることができる。駒から弦長の二分の一のところが、ちょうどオクターヴ上のG音になる。この音は、きちんと押さえなくてもフラジオレットで取ることができることはご存知だろう。

次に、三倍音を考えてみよう。周波数比は1:3だから、弦長は三分の一になればよい。弦から三分の一のところを押さえると、開放弦からオクターヴと完全五度上のD音がでることがわかる。この音もフラジオレットで出るはずである。さらにその上の四倍音、五倍音(H)までは、フラジオレットで使用に耐える音である。

(問)G線上で、五倍音までのビットマップを作ってみよう

次に、弦長の比で各音をG線上で確認しよう。開放弦のG音から完全五度になるD音は、完全五度=2:3であるから、開放弦との弦長が3:2になるところに存在する。

開放弦から完全四度になる音(C音)は、開放弦との弦長が4:3のところにある。さらに、開放弦から長三度になるH音(G音との比は4:5)は、開放弦との弦長が5:4になるところに存在する。同様に、短三度になるB音は弦長が6:5、長二度(大全音A)は9:8、長二度(小全音A)は10:9、短二度は16:15(As)のところにある。

(問)開放弦G音から完全五度になるD音の図と同じように、上記のH、B、A(大全音)、A(小全音)、Asの各音を図示せよ。

この項の最後に、フラジオレットを考えてみよう。倍音列に当たるフラジオレットは、この項の最初に書いたように、2,3,4、5倍音のものが使用に耐えるものであるが、それ以外のフラジオレットはどうなっているだろうか。

まずは、開放弦から完全四度のところを軽く触って弾いてみる。すると、開放弦の2オクターヴ上の音が出るはずだ。

(2)ヴァイオリンが本来持っている音程の基本構造2(ピタゴラス音程)

ヴァイオリンなどの五度調弦の楽器は、本来ピタゴラス音律を再現するのに適している。理由は、五度調弦にある。感の良い人ならすぐわかるだろうが、ピタゴラス音律の基本は純正な五度を積み上げていったものであり、弦楽器の調弦そのものだからである。

ヴァイオリンの音程を語る場合、まず問題になるのが調弦である。五度を純正に調弦した場合、各弦の周波数比は、( ):( ):( ):( )になる。隣り合う弦同士は2:3になるので協和するが、一弦間に置いてしまうと協和しない。つまり、次のような音を重音で弾いたときに、和音として気持ちよいものにすることはできない。

(参考譜:下から順に、G、E、C、Eの重音)

〈 参考譜挿入予定 〉

これは、アンサンブルになるとさらに影響が大きくなる。純正に調弦された弦楽四重奏は、開放弦のC、GとEを同時に鳴らして純正な和音を作ることができない(ヴィオラのCまで拡大した開放弦の周波数比は、( ):( ):( ):( ):( )となる。このとき、C線とE線の比は( ):( )で、かなり絶望的な数値である(この問題を解決するために、弦楽四重奏の調弦はミーントーンで行うのが合理的であるが、今回はこの点については詳しく触れない)。

このように、ヴァイオリンを純正五度で調弦すると、和音を弾くときに不合理が生じる。しかし旋律を弾く場合、楽器本来の音程が非常に役に立つ。

G-Durのスケールを考えてみよう。純正の五度に調弦することで、各弦はG線から702セントずつ高くなっていく(平均律では5度は700セント)。すでに述べたように、五度は純正律もピタゴラス音律も同じであるので、スケールのD音は開放弦でよい。同様に、A、Eの開放弦も、開放弦のGを主音にとったときのG-Durのスケール上にある音である。このことは、開放弦と同じ音(オクターヴ違い)は全て開放弦と協和する音程で取ることができることを意味する。

*********参考(ストリング誌の連載から抜粋)***********

前項で述べたように、D線の1の指で押さえるE音は、正しく取ると開放弦と共鳴する音でした。同様のことは、G線上のA音でも起こります。また、ファーストポジションの3の指で押さえるG(D線)、D(A線)、A(E線)の各音は、一つ下の開放弦と共鳴するのでした。こういった音を正確に取ることが、再現性のある音程を得る最初のテーマです。

ヴァイオリンは「ピタゴラスの楽器」だと言われています。それは、各弦を完全五度に調弦するからです。このことをよく理解して耳を十分に使って音程を取ると、美しい音程感覚を身につけることができるようになります。最初に必要な感覚は、前回述べた純正な四度を聞きわけることと開放弦と共鳴する音程を正確に理解することです。

G線の開放弦からト長調のスケールを弾いてみましょう。調弦は純正に合わせてください(注)。第2音(A)は、D線とはもる音に取ります(これが四度の関係)。第3音(H)はE線のさらに上に開放弦があると仮定したH音の二オクターブ下になります。A線上の1の指で押さえたE線の開放弦とはもる(これも四度の関係)H音でもあります。第4音(C)は、G線の完全五度下のC音です。この音には直接確認する他の弦がありませんが、D線上に開放弦とはもるG音を取り、そのGとはもるCをG線上(五度)かA線上(四度)で求めることができます。第5音は開放弦のD音。第6音はA線とはもるE音。第7音(導音)も直接確認することはできませんが、理屈を言えば、先程の「仮想H線」のさらに五度上の「仮想Fis線」の音になります。この音は最後のG音に非常に近い音ですので、ほとんどの場合G音に対して指をぎりぎりまで近づけることでほぼ近い音が得られます。

**************************

以前、ある掲示板で、調弦を純正にするか平均律にするか、という論争を目にしたことがある。平均律であわせるべき、と主張した自称ヴァイオリン教師はともかく、その主張の尻馬に乗った「ヴァイオリン教師」が、「純正に合わせたら、調を変えるたびに調弦をしなければならない。そんなことはプロはしない」と書いていた。その知識のなさはお寒い限りだが、純正な五度調弦は、基本的に全ての調に対応できることを理解していただきたい。ただし、ある種の和音やアンサンブルになると事情が異なることは、すでに述べたとおりである。

長音階のスケールは、簡単のためにセント値を使うと

まず、G-Durで調べてみる。五度を純正に調弦した楽器のG線の値を、わかりやすくするために0セントとする。この時の開放弦は、D(702セント)、A(1404セント)、E(2106セント)になる。A、Eをオクターヴ下げる(1200セント引く)と、A(204セント)、E(906セント)となる。開放弦のGを主音とすると、D(第五音)もA(第二音)もE(第六音)もスケールの音律に乗っていることがわかるだろう。となる。このセント値で表された間隔は、調が何であっても変わらない。ヴァイオリンの上で開放弦が使えることを順に確認してみよう。

次にD-Durを見てみよう。開放弦のD音を0とすると各弦は、G(-702セント)、A(702セント)、E(1404セント)の位置にある。やはりオクターヴを変化させると、E(第二音・・204セント)、G(第四音・・498セント)、A(第五音・・702セント)となり、やはりピタゴラス音律に乗っていることがわかるだろう。

(問)同様に、A-Dur、E-Dur、Fis-Durを調べてみよ。

シャープがひとつずつ増えると、調性は五度ずつ上がっていくことはおわかりだと思うが、シャープがつく音も開放弦の順に上がっていく(F→C→G→D→A→E→H→)。これがまさにピタゴラス音律の作り方と同じであることに気づくと、ヴァイオリンが「ピタゴラスの楽器」だという意味が理解できるだろう。

更に、開放弦を下がっていく方向に確認してみよう。C-Durの主音は、開放弦のGから702セント下のC音(ヴィオラの開放弦のC)のオクターヴ上を主音に取る。この音は、参考資料のとおり、G線の開放弦から順にピタゴラスの全音と半音で取ったCと等しくなる。開放弦のGからの距離は、204+204+90=498セント。G線の開放弦から702セント下に取ったC音をオクターヴ上げると、-702+1200=498となって、一致する。この音を主音にとって、各開放弦を確認してみると、シャープ系と同様に、開放弦を全て使えることがわかるはずである。更にフラットを増やしていくと、F-Durの場合は、E線の開放弦から90セントのF音を主音に、B-Durは開放弦のA線から90セントのB音を主音に取ればよいことが確認できるはずである。

(問)C-Dur、F-Dur、B-Dur、Es-Dur、As-Durの各調で、開放弦が使えることを同様に確認せよ。

ピタゴラス音律を理解していれば当然のことであるが、このように完全五度を純正に調弦した弦楽器は、ピタゴラス音律の上にある音を主音に取れば、全ての調で開放弦を利用したスケールを得ることができる。これが、弦楽器の音程の基本構造である。

(3)シャープとフラットの話

ピタゴラス音律の解説だけで本来は全てを語っているのだが、確認のために、シャープ、フラットの考え方を簡単にまとめておく。

本来、シャープ、フラットは「元の音よりやや高く、またはやや低く」という意味であった。この意味では、例えばGisはGより少しだけ高い音であって、Aより少しだけ低いAsよりも低くなる。和声的に言えばこれが自然になるが、ヴァイオリン(旋律楽器、ないし旋律的音程)では、この高低関係は逆転する(詳細は、音律の歴史を学ぶ必要がある)。

ピタゴラス音階の全音である204セントを半音で分割するときには、真中(102セントの位置)ではなく、90セントと114セント(ないしは114セントと90セント)に分けることになる。どちらになるかは、音階のセント値を考えれば理解できるだろう。

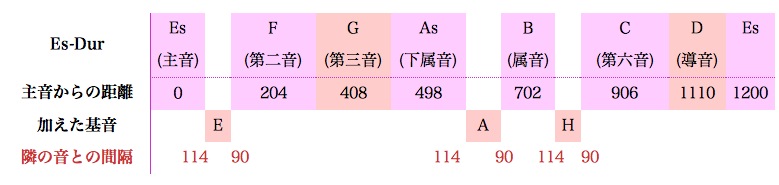

Es-Durを例にとってみよう。音階は以下の通りになる(数字は、主音を0にしたときの各音の主音からのセント値)が、これに、基音(ピアノの白鍵)を書き加えてみる。

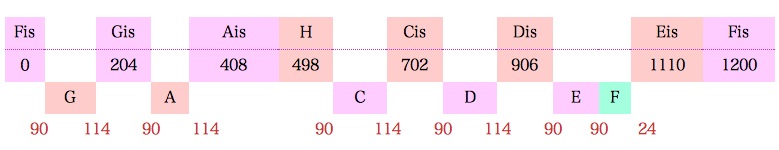

ごらんの通り、フラットのついた音は、元の音から114セント下、すなわち元の音のひとつ下の音から90セントの位置にある。同様に、Fis-Durを考えてみる。

この「24セント」は、あなどりがたい量である。114セントの半音と比べると約24%、90セントの半音からは実に約26,7%もの違いがある。このことをよく理解して、シャープやフラットの音程に注意を払ってほしい。ここまでくれば、「異名異音」(異名同音ではない!)が理解できるはずである。AisはAから114セント、Hへ90セントの位置にあり、B(Aから90セント、Hへ114セント)とは24セントの違いがある。同様に、Fis-Durの導音であるEisは、Fisから90セント下の位置にあり、F(Fisと114セント離れている)とは違うところにあるのがわかるはずである。

(4)基本の「音程ビット・マップ」

ヴァイオリンの音程基本ビット・マップは、よく言われている「四つの基本形」に対応したものである。

ヴァイオリンの音程は、基本的に以下の四通りの指の形でできている。

1)2,3指が半音になるもの

2)1,2指が半音になるもの

3)3,4指が半音になるもの

4)開放弦と1指が半音になるもの

それぞれについて、音程を確認してビット・マップを作ってみよう。もちろん、ここで言うところの「半音」とは、ピタゴラス音律の半音(90セント)である。

1)2,3指が半音になるもの

G線上では、2,3指が半音になる時の音程は、開放弦から順に、G、A、H、C、Dとなる。これは、Gを主音に取ったときの長音階のドからソまでにあたる。他の開放弦も同様である。このパターンをビット・マップにしてみよう。

2)1,2指が半音になるもの

この場合は、G線上で、G、A、B、C、D、となり、Gを主音に取った時の短音階になる。1)と同じようにビット・マップを作ってみよう。

3)3,4指が半音になるもの

同様に考えると、G、A、H、Cis、Dとなる。音階に当てはめると、Dが主音の長音階での「ファ」から「ド」までとなる。同様に、ビット・マップを作ってみよう。

4)1,2指が半音になるもの

同様に、G、As、B、C、Dとなる。これはEs-Durの「ミ」から「シ」までとなる。同様に、ビット・マップを作ってみよう。

いずれの場合も、もちろん各音程の間隔は、全音=204セント、半音=90セントになっている。この四つのパターンを組み合わせると、(開放弦を含む)全ての調性のスケールを得ることができる。

(問)理解を確認するために、シャープ四つまでとフラット四つまでの各長音階の音程マップを作ってみよう。

(5)和音用ビット・マップ

通常の旋律音程を演奏するときの指の位置は、前項で述べたビット・マップに従えばよいことが理解されただろうか。次に、和音を奏する時の音程について考えてみよう。この場合も、調弦が純正な完全五度になっていることを前提とする。

1)開放弦と協和する音たち・・その1(開放弦にある音)

まず、開放弦と協和する音程がどの位置にあるかを確認する。

*** 参考資料:同じEでもおさえる場所が違う?(大三元さんのサイトからの引用)***

ヴァイオリンD線、第一ポジション、第1指で弾くEに就いて考えてみる。次の譜例を参照する。

1. 先ずヴァイオリンの調弦は第一小節のようにするが、ここでD音はG音より丁度1.5倍周波数が高い。或いは、Gの周波数:Dの周波数 = 2:3 という単純な整数比になっている。これが最初の重要なポイントだ。二つの音の周波数比が単純な整数の比率で表される場合に「音が合ってる、ハモってる」ということになる。そういえば、オクターブってのが周波数比が 1:2 のことを言うことは知ってる人も多いだろう。

2.そして(いちいち「周波数」と書くのはやめるが)D:A も2:3 なのだ。同様にA:E も 2:3だ。これを全部G=1として表現するならD=3/2、A=(3/2)*(3/2),E=(3/2)*(3/2)*(3/2)、となる。表にまとめておくと

E (3/2)^3 27/8 660.00

A (3/2)^2 9/4 440.00

D (3/2)^1 3/2 293.33

G (3/2)^0 1 195.56

音 周波数比 左を計算すると A=440Hzとすると

3. さて、譜例の第3小節目から考える。全音符で示したE+Aがよくハモるようにするにはどうするか。全音符で示したEのオクターブ上に開放弦のEがある。これが開放弦Aを440Hzとした時に、開放弦Eは660Hzになっている。そのオクターブ下とは、2で割れば良いから、330Hzということになる。これ(330Hz)と開放弦A(440Hz)とは3:4という単純な整数比であり、良くハモる。

4. 次に譜例の第2小節目のG+Eをハモらせるにはどうするか。仮に上記3.の場合と同じ場所を押さえて330Hzを出すとしよう。開放弦のG195.56HzとはAの(2/3)に相当するDの更に(2/3)のことだ。つまりAの4/9に相当している。これとAの3/4に相当するEの関係はどうなるか。(4/9):(3/4)ということは 16:27 ということである。さて、これは単純な整数比だろうか???

5.自然倍音という倍音列がある。例えばホルンの原理(?)としてガスのホースにマウスピースをつけて吹いてみると一番低く共鳴する音がある。これを仮にド1とする。も少し強く吹くと、そのオクターブ上のド2が出る。これを2倍音という。更に上の方を探って行くとド2の完全5度上であるソ2が出る。これを3倍音という。その次に出てくるのが4倍音、さて、何の音だろうか。そりゃそうだ、4倍音とは2倍音のオクターブ上だ。つまりド3とでも名づけようか。その次にミ3とでも呼ぼう第5倍音が出てくる。

6.これが今求めようとしているGに対する、ハモるEを決めるのに重要なことだ。つまりド3とミ3の関係が4倍音:5倍音ということだ。少し戻って、ソ2とミ3の関係は、3:5ではないか! これがGに対して求めていた良くハモる方のEだ。

7.先に周波数を計算してしまうと、Gの195.56Hzの(5/3)倍がハモるEだ。 325.9259Hzと計算された。

8.大変だぁ。さっきAと合わせようと思った時のEは330Hzだったのに、今度Gと合わせようとすると、約326Hzにしなきゃならん。。。ここの約4Hzの差、ってのは1%以上の違いだ。(正確には1.25%の筈)ヴァイオリンの弦の長さを約30cmとすると、その1%は3mmだ。その位の微調整をしないと合わせるべき音に対する sweet spot が違うんだ。

9.こういうことを各調に対してリアルタイムに実行して行くと「良くハモる音程だ」と言われるようになる、、、のだろう。。。 ところが一方メロディラインの場合には330Hzの方のEを弾くのが「気持ちが良い」とされる。奏者は従って、各場合がメロディラインを大事にするか、ハモリをより大事にするか、を決めて、それに沿った「周波数」を「出力」することが、どうやら、求められるらしい。

10.ここにE音を例に挙げたがこの音はハ長調ならミだが、イ長調ならソに相当する音だ。上に数字を挙げて説明したのは、他でもない、同じE音でも、ハ長調のミに相当する時とイ調のソとして使われている時では出すべき音の高さ(周波数)が違う、ということだ。

11.さっき、ゴムホースの話を書いたが、実はヴァイオリンでも倍音(複数)を出すことが出来る。G線の高い方で、指を滑らせながらフラジオレットを出すと色んな自然倍音の音が出てくる。開放弦のGをG0と呼ぶと弦長の丁度半分がG1、そのまた半分の場所でG2が出る。G1が出る場所とG2が出る場所の中間にD2が出る場所があるだろう。弦を3等分した位置の筈だ。G2(4等分の場所)から更に上の方へフラジオを探して行くと、ソシレソ(G2,H2,D3,G3)って出て来ませんか? このG2とH2が長三度。意外に狭い(H2って低い)と思いませんか? これが和音を造る時の正しい長三度なんだそうです。

12.良くハモる三度(純正三度)と、メロディラインで使う三度(ピタゴラスの三度)などを視覚的に表現したのがリサージュ図形です。御覧あれ。

****************************

上の参考資料にある「開放弦にハモるE」を実際に探してみよう。

基本のビット・マップにあるE音は、開放弦のD音から204セントの位置にある。資料にあるように、この音はE線の開放弦と1:2の関係になっていて、A線の開放弦と協和する関係になっている。これが開放弦Gと協和しないことはわかるだろうが、それでは、G線と協和するE音はどこにあるのだろうか。音律ごとの音程のセント値を見れば一目瞭然だが、理解を深めるために少々面倒な方法を採用してみよう。

開放弦のG音とD線のE音は長六度の関係にある。これは、短三度が逆転したものであるから、G音と協和するE音を比で考えると、

E音:G音=5:6より、G(-1)音:E音=3:5

となる。開放弦のD音は、開放弦のG音と比べると、2:3の関係になっているので、

G(-1)音:D音:E音=6:9:10

となり、D音:E音の関係は9:10になるのが正しい。同様に、開放弦のA音と協和するE音を比で考えてみると、

E音:A音=( ):( )(完全四度の関係だから)

D音:A音=2:3

ゆえに、D音:E音=8:9、となる。上記の9:10と比べてみると、

D音:E音(Gに協和する):E音(Aに協和する)=72:80:81

となり、G音に協和するE音と比べて参考資料のような差になる。この数値(80:81)を見て「おや」と思った人も多いだろう。あちこちで目にしているであろう「ピタゴラス・コンマ(シントニック・コンマ)」である。この全音の違い(8:9と9:10)が、大全音と小全音である。

(問)上記の二つのE音を、D線上でセント値を用いてビット・マップにせよ。同様に、A線上のH音、E線上のFis音をビット・マップにしてみよ。

2)開放弦と協和する音たち2・・・ドミソの「ミ」

A線とE線の開放弦は、A-Durの「ド」と「ソ」であるが、ここの「ミ」であるCis音を入れてみよう。協和する音程がどこにあるか考えてみる。

協和する長三和音の周波数比は4:5:6であるから、開放弦と協和するCis音は、この比率になるところに存在する。これに対して、基本のビット・マップにあるCis音がどこにあるかを考えるために、純正五度を積み重ねてみると、

A → E → H → Fis → Cis

( ):( ):( ):( ):( )

となるので、Cis音をA音と同じオクターヴの中に下げてA音との比を求めると、A:Cis=( ):( )となる。これを協和するCisと比べると、

A音:Cis音(A、Eと協和する):Cis音(ピタゴラスの音律に乗った音)=( ):( ):( )

となる。この差がかなりのものであることは一目瞭然だろう。

(問)各開放弦上の2の指(和声で・・音はH、Fis、Cis、Gis)のビット・マップを作ってみよう。

(6) 分散和音とクロマティック・スケール

分散和音とクロマティック・スケール(いわゆる半音階)についても述べておこう。分散和音は、英語(Broken Chord)で書かれている通り、和音を「壊した」ものである。スケール同様、基本練習として欠かせないものであるが、音程に注目してしっかり理解しておこう。

近代的なヴァイオリンのトレーニングで使われる分散和音は、以下の7通りである。

- 135(長三和音)

- 13^5(短三和音)

- 146(四六の和音)

- 146^(短三和音の第二展開形)

- 136(短三和音の第一展開形)

- 1357^(属七の和音)

- 13^5^6(減七の和音)

(注)私のカルテを見ている人にはおなじみだろうが、これらの数字は、調性の中で何番目の音かを指す。1は主音(ド)、5は属音(ソ)という具合である。ちなみに、「3^」の「^」は、半音下を指す。

基本的には、これらの音程は、ピタゴラス音律に乗った音で取るべきであるが、少ない音を繰り返して使う場合などで和音のように聞こえる効果を意図して書かれている場合は、純正な音程で取るべき場合もある。

(補足)分散和音の連続を純正に取るべき代表的な例は、モーツァルトによく登場する「ドミソミドミソミド」などの形だろう(譜例参照)。モーツァルトは、当時評価され始めていた機能和声向きの音律(ヴェルクマイスターなど)に対して、長三和音が美しいミーントーンを用いていた。そのために、長三和音や三度が繰り返される形を好んで使ったという。ピアノを習った人なら、モーツァルトや同時代の作曲家がこの形を多用したことに気づいていたはずである。だから、平均律に調律したピアノでこの形の音形を無神経に弾くことは、モーツァルトを理解していないことと同じである。

半音階は、平均律的に取ると、どこから始まってどこへ向かうのかがわからなくなる。それを避けるために、二つの半音(90セントと114セント)を正確に使い分けることが必要である。

半音階は、オクターヴが12音であることを利用して、4つずつに分けて練習する方法がある。音の並び方は(ただし、⇒は114セント、→は90セント)、

C⇒C♯→D⇒D♯、→E→F⇒F♯→G、⇒G♯→A→B⇒H→C

と考えるわけである。C→E→G♯の流れを、長3度の連続と覚えればよい。

(注:この点について、「弦楽器のイントネーション」P.61の記述には問題を感じる。CEGisを「増三和音であって、共鳴音がEに収束する」と書かれているが、Cを固定してEを旋律的に取るなら共鳴音は収束せず、Eを和声に取るとGisが低くなりすぎる。Eを開放弦に固定するとCが矛盾をきたす。仮に、Gisを低く取らせるのであれば、Asと記すべきであろう。無理に和声として考えることはないと考える)

(注:半音階の記述法は混乱している。カール・フレッシュのスケールなどのスケール・テキストでも、シャープとフラットを混用しているケースが少なくない。基本的な練習は、上記の記法に従って欲しい)

半音階をこのように取ると、平均律に塗りこめてしまったものとは比べようもないほど活き活きとしたスケールになる。始点もはっきりして、和声の中で違和感のない音階になる。この音程感覚を十分に身につけていただきたい。

(7) テンポや音の形と音程の関係

最後に、テンポと音程の関係について簡単に述べておこう。

縦の音程(同時に鳴る二音以上)は純正に、横の音程(旋律進行の音程)はピタゴラス音律に則って、ということが原則であるが、この原則はさまざまな要因で例外を生む。前章の「音律を学ぶことの意味」でも述べた、時代や楽曲による差異がまず一つ。アンサンブルや楽器による音程の違いがもう一つ。そして、ピタゴラス音律が持っている性格そのものからくる、テンポの差異による音程の違いである。

人間の耳が、同時に鳴る純正な二音や、ピタゴラス音律に則った旋律音程を心地よいと感じることはすでに述べた。では、進行さえすれば、常にピタゴラス音律が気持ちよいのだろうか。

この点については、講習会で実験して納得していただくが、非常にゆっくりと旋律を弾くと、ピタゴラス音律の心地よさは失われる。特に重音進行では、そもそも純正な和音が前提としてあるために、横の結合は弱くなり、ピタゴラス進行が求められないことも多い。純正な音程を取るか、ピタゴラス進行を選択するかは、縦の結合が強いか、横の結合が強いかという選択の問題に帰着する。この時に、テンポが重要な要素になる。テンポが遅くなると横の結合は弱くなる。

また、ピタゴラス音程も常に同じでよいわけではない。テンポが速くなればなるほど、半音と全音の差が強調されなくてはならない。しかし実際は、テンポが速くなると指が平均化しようとして、半音と全音の差が小さくなっていく。この点が難しいところである。講習では、その違いを理解していただく。

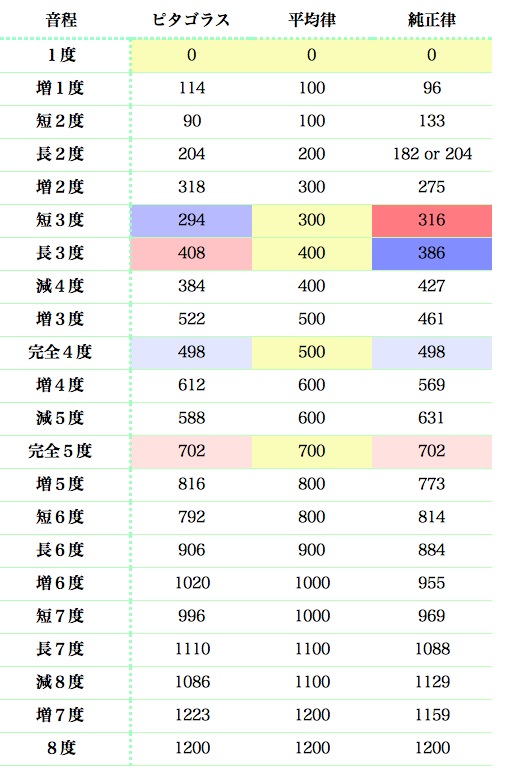

(1)ピタゴラス音律、純正律、平均律の音程表

こうして、セント値を一覧表にすると、書く音律の性格がよくわかる。純正律とピタゴラス音律の完全5度(オクターヴ内で裏返せば完全4度)が数値として同じことや、長3度が純正律とピタゴラス音律で極端に乖離していることもよくわかるはずである。図表の数値を覚える必要はないが、ピタゴラス音律の数値は簡単に作ることができる。ピタゴラスサークル上で隣り合う半音は90セント、全音は204セントになるだけだからである。主音をCに取ると、短2度(D♭)が主音から90セント、長2度(D)が204セント、短三度(E♭)がDから90セント、長3度(E)がDから204セント・・・というように確認してみればよい。五度を積み上げていくと、平均律との誤差(2セント)だけ、順に差が増えていく。Cからスタートすると、G→D→A→E→H→Fis(増4度)→Cis(増1度)→Gis(増5度)と順に2セントずつ平均律との乖離が大きくなることがわかるはずである。5度下がっていくと、逆に2セントずつ狭くなっていく。

(2)陥りやすい音程の誤り一覧

ヴァイオリン奏者(弦楽器奏者)が陥りやすい音程の誤りを一覧にして記す。詳しい解説は、音程講座の「実戦編」で行う予定だが、すぐ役立つものとして理解していただきたい。陥りやすい誤りは「弦楽器のイントネーション」にも記されているが、私がこれまでしてきたレッスンで、ここで指摘されている点がやはり多くの人が繰り返す間違いでもあることがわかっている。若干の解説を加えておく。

1)基本的な音程(スケールなど)について

長調の第三音が低くなる、短調の第三音が高くなる

第三音は、調性の性格を決める大切な音であるが、上記のような音程の取り方をすると、せっかくの調性の性格が曖昧になってしまう。きちんとした音程の取り方を習ってこなかった人に正しいスケールを弾かせると、多くの場合「こんなに高い(低い)ミの音を取ったことはありません」と言う。特に、ピアノを長い間弾いていた人には顕著な傾向。

長調の第四音が高くなる

これは前項とセットになっている。音律表をみるとわかるが、第四音は通常のスケールで、平均律と比べて最も低い位置にある。非常に高い第三音から狭い半音をしっかり取らないと、第三音を高く取ったことによって表現されるメリハリが失われてしまう。

導音が低くなる、導音から連続する主音が高くなる

導音は、スケールの中でも最も性格がはっきりしている音である。音律表上で確認できるが、平均律から最も高く乖離している音でもある。この音が低いと、やはり旋律の性格が曖昧になる。前項同様、高く取った導音の次の主音への距離が遠すぎると、メリハリが失われる。

上記三点を、ピタゴラス音律の求め方から理解しよう。

| F ← | C | → G → D → A → E → H | |

| 平均律からの乖離 | ←低くなる | 次第に高くなる→ |

主音(C)から五度圏を上がっていくと平均律から高いほうへ乖離する。その差は五度動くたびに2セントずつ広がる。低くなりがちな音は右側に、高くなりがちな音は左側にあることが理解されるはずだ。

ポジションが上がると音程が上ずる

これは、初学者に限らない傾向である。原因はいくつかある。一つは音程の性格そのものから導かれる。全音(204セント)は、狭くなると前進する力が弱くなるので、比較的広く取りやすいが、半音(90セント)は広くなりやすい。人間の耳がより高い音を認知しやすいという特徴を持っていることにも起因するだろう。プロの演奏でも、音程が高く乖離してしまうケースは少なくない。

2) 指の形などから

半音が広くなる

どの指、どのポジションでも起こりやすい。上行形に十分注意が払えても、下降形では意識が希薄になることが多いので注意したい。

五度の移弦で音程が不安定になる

どちらに(高く、低く)振れてしまうかは、上の五度に移るか、下の五度に移るかによって、また、その人の指の形(縦に寄っているか、比較的寝ているか)によっても異なる。五度を同時に、楽な形で取ったときに起こりやすい音程のずれの方向にぶれてしまうことが多いので、自分の傾向を知って対処してほしい。

E線のF、A線のB

これも指の形(手の形)による差が大きいが、開放弦から90セントの音程は、非常に不安定になりやすい。人間の手は、狭いところで動くことが大変苦手である。1の指は指板に近く、動きにくい。フラット系の音程の場合、この二音が高いととても聞き苦しいものになる。

3) その他の主な傾向

オクターヴの上の音が高くなる

オクターヴは、完全に協和した場合、差音の影響で上の音がほとんど聞こえなくなる。このため、弾いている側に上の音がはっきりと聞こえず、不安になってしまうことが多い。ソリストがオクターヴの連続進行で上の音をわざと高くずらして、上の音の進行を明確に聴かせることはあるが、基本的には協和したオクターヴを練習すべきである。

重音進行で次第に音程が上ずる

これも、人間の耳の性質による。人間の耳は、上の音、相対位置が高い音(ドミソやミソド、ソドミならソの音)をよく聞いてしまう。重音進行でどちらかの音が高くずれてしまうと、そのずれた高い音に合わせてしまおうとする傾向が強くなる。結果として、次第に音程が上ずってしまうことになる。